5 Hoaks Paling Merusak di Indonesia yang Bikin Kacau TikTok & Facebook

VOXBLICK.COM - Sebuah video buram dengan narasi mengerikan muncul di linimasa Anda. Tanpa pikir panjang, tombol share ditekan dengan niat baik untuk memperingatkan orang lain. Namun, di balik niat baik itu, sebuah kerusakan besar mungkin baru saja dimulai. Inilah realitas dari misinformasi media sosial, di mana sebuah kebohongan bisa berkeliling dunia lebih cepat daripada kebenaran. Platform seperti TikTok dan Facebook, dengan algoritma yang dirancang untuk engagement tinggi, menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks di Indonesia. Fenomena ini bukan lagi sekadar guyonan di grup WhatsApp keluarga, melainkan ancaman nyata yang bisa memicu kekacauan, merusak reputasi, bahkan mengancam nyawa. Memahami bahaya hoaks adalah langkah pertama dalam membangun literasi digital yang kuat, sebuah skill wajib di zaman sekarang.

Kenapa Hoaks Begitu Cepat Menyebar di Media Sosial?

Kecepatan penyebaran hoaks di platform seperti TikTok dan Facebook bukanlah sebuah kebetulan. Ada mekanisme psikologis dan teknologis yang bermain di baliknya.

Pertama adalah faktor bias konfirmasi, yaitu kecenderungan alami manusia untuk mencari dan memercayai informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada. Saat sebuah konten hoaks sejalan dengan pandangan kita, otak kita lebih mudah menerimanya tanpa sikap kritis. Algoritma media sosial memperparah kondisi ini dengan menciptakan gelembung filter atau filter bubble. Ia akan terus menyajikan konten sejenis, membuat kita merasa bahwa pandangan kita didukung oleh banyak orang, padahal kita hanya terkurung dalam ruang gema atau echo chamber.

Kedua, hoaks seringkali dirancang untuk memancing reaksi emosional yang kuat, seperti rasa takut, marah, atau jijik. Emosi adalah pendorong utama interaksi di media sosial.

Sebuah studi dari New York University menunjukkan bahwa konten yang mengandung bahasa moral-emosional cenderung menyebar lebih luas. Inilah sebabnya narasi hoaks penculikan anak atau isu sensitif lainnya begitu cepat viral. Konten disinformasi TikTok dengan musik yang dramatis dan visual yang mencolok bisa memanipulasi emosi penonton dalam hitungan detik. Sementara itu, hoaks Facebook sering kali disertai dengan caption panjang yang provokatif dan ajakan untuk segera menyebarkannya.

Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat literasi digital di sebagian masyarakat.

Menurut data Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2022 yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Katadata Insight Center, skor pilar Keamanan Digital dan Cakap Digital masih perlu ditingkatkan. Banyak pengguna belum memiliki kemampuan untuk melakukan cek fakta sederhana atau membedakan sumber berita yang kredibel dengan yang abal-abal. Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), sering menekankan bahwa edukasi adalah kunci. Tanpa kemampuan verifikasi, pengguna media sosial menjadi sasaran empuk bagi para penyebar misinformasi media sosial yang sengaja menciptakan kebingungan untuk tujuan tertentu, baik itu ekonomi maupun politik.

Studi Kasus 5 Hoaks Paling Merusak di Indonesia

Untuk memahami betapa besarnya bahaya hoaks, kita perlu melihat contoh nyata yang pernah terjadi. Berikut adalah lima studi kasus hoaks di Indonesia yang dampaknya sangat merusak, menyebar luas melalui TikTok dan Facebook.

1. Hoaks Penculikan Anak yang Memicu Main Hakim Sendiri

Ini adalah salah satu jenis hoaks yang paling sering berulang dan paling berbahaya.

Modusnya hampir selalu sama: sebuah foto atau video lama dari kejadian yang tidak terkait (bisa dari luar negeri atau kasus yang berbeda) diunggah ulang dengan narasi baru tentang adanya komplotan penculik anak yang beraksi di suatu daerah. Narasi ini sering diperkuat dengan detail-detail palsu seperti ciri-ciri pelaku, mobil yang digunakan, hingga iming-iming penjualan organ tubuh.

Dampaknya sangat fatal. Ketakutan kolektif yang dipicu oleh hoaks ini seringkali berujung pada aksi main hakim sendiri.

Orang-orang yang dicurigai, bahkan yang hanya memiliki penampilan berbeda atau sedang kebingungan di suatu lokasi, bisa menjadi korban amuk massa. Banyak kasus di berbagai daerah di mana orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau pendatang baru dianiaya karena dicurigai sebagai penculik. Polisi berulang kali harus mengeluarkan klarifikasi, namun hoaks baru dengan pola serupa terus muncul. Bahaya hoaks ini menunjukkan bagaimana disinformasi TikTok dan Facebook dapat secara langsung menyebabkan kekerasan fisik.

2. Disinformasi Seputar Tenaga Kerja Asing (TKA)

Isu tenaga kerja asing, terutama yang berasal dari Tiongkok, adalah topik yang sangat sensitif dan sering menjadi bahan hoaks untuk tujuan politik.

Konten misinformasi media sosial ini biasanya menarasikan adanya invasi jutaan TKA ilegal yang merebut pekerjaan warga lokal, mendapatkan perlakuan istimewa, atau bahkan memiliki agenda tersembunyi. Narasi ini diperkuat dengan video atau foto yang diambil di luar konteks, misalnya video pekerja konstruksi di negara lain yang dinarasikan sebagai TKA di Indonesia.

Kerusakannya bersifat multidimensional. Secara sosial, hoaks ini memicu sentimen xenofobia dan rasisme, merusak keharmonisan sosial.

Secara ekonomi, narasi negatif ini dapat menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif, karena perusahaan asing menjadi ragu untuk berinvestasi jika pekerjanya terus-menerus dihadapkan pada sentimen permusuhan. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, harus terus-menerus melawan gelombang disinformasi ini. Ini adalah contoh bagaimana hoaks di Indonesia dapat dieksploitasi untuk mengganggu stabilitas nasional.

3. Misinformasi Kesehatan di Era Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi juga infodemi, di mana informasi yang salah menyebar lebih cepat dari virusnya. Platform media sosial dibanjiri oleh hoaks seputar COVID-19. Contoh yang paling umum termasuk:

- Klaim bahwa virus adalah konspirasi elite global.

- Teori bahwa teknologi 5G adalah penyebab penyakit.

- Promosi obat-obat ajaib yang tidak terbukti secara ilmiah, seperti meminum metanol atau menghirup uap air panas.

- Disinformasi vaksin yang menuduh vaksin mengandung microchip, bersifat magnetis, atau menyebabkan kemandulan.

Hoaks-hoaks ini memiliki konsekuensi yang mematikan. Banyak orang menolak mengikuti protokol kesehatan, menunda mencari pertolongan medis, atau bahkan mencoba pengobatan berbahaya. Keraguan terhadap vaksin yang disebarkan melalui hoaks Facebook dan disinformasi TikTok secara langsung menghambat program vaksinasi nasional, memperpanjang durasi pandemi, dan menyebabkan kematian yang seharusnya bisa dicegah. Erosi kepercayaan terhadap otoritas kesehatan dan sains menjadi salah satu warisan paling merusak dari misinformasi era pandemi.

4. Hoaks Politik Pemilu yang Mengancam Demokrasi

Setiap menjelang pemilihan umum, tensi politik memanas dan produksi hoaks meningkat tajam.

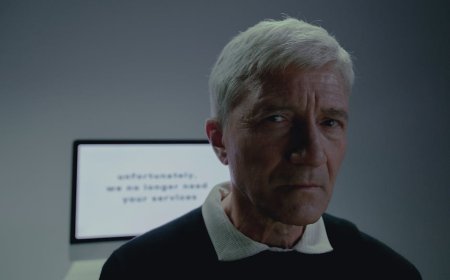

Salah satu contoh paling fenomenal adalah hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos pada Pemilu 2019. Kabar ini pertama kali menyebar melalui rekaman suara di WhatsApp dan kemudian diviralkan secara masif di Facebook dan Twitter. Isinya mengklaim bahwa telah ditemukan tujuh kontainer dari Tiongkok berisi surat suara yang sudah dicoblos untuk salah satu pasangan calon.

Kabar ini sontak membuat heboh dan mengancam legitimasi proses pemilu. KPU dan Bawaslu harus bekerja cepat untuk melakukan pengecekan langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok dan membantah kabar tersebut.

Namun, klarifikasi resmi seringkali kalah cepat dengan laju penyebaran hoaks. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan proses demokrasi itu sendiri. Hoaks semacam ini sengaja dibuat untuk mendelegitimasi hasil pemilu dan memprovokasi perpecahan di masyarakat. Peran literasi digital menjadi sangat krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dari serangan misinformasi media sosial.

5. Kabar Bohong Bencana Alam yang Menciptakan Kepanikan Massal

Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam.

Di tengah situasi yang sudah mencekam pasca-gempa atau letusan gunung berapi, seringkali muncul hoaks yang memperparah keadaan. Contohnya adalah kabar bohong tentang akan terjadinya gempa atau tsunami susulan yang lebih besar dengan waktu dan lokasi yang spesifik. Informasi palsu ini seringkali mengatasnamakan BMKG atau ahli vulkanologi untuk membuatnya terlihat meyakinkan.

Di lapangan, hoaks ini menyebabkan kepanikan massal. Warga yang seharusnya berada di tempat pengungsian yang aman menjadi panik dan berhamburan ke tempat yang lebih tinggi, seringkali tanpa arah yang jelas.

Hal ini tidak hanya membahayakan nyawa mereka tetapi juga mengganggu proses evakuasi dan distribusi bantuan yang dilakukan oleh tim SAR dan relawan. BMKG berulang kali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa secara akurat. Masyarakat diimbau untuk hanya memercayai informasi dari kanal resmi BMKG. Ini menegaskan kembali pentingnya cek fakta, terutama dalam situasi krisis.

Dampak Nyata Hoaks di Balik Layar Smartphone

Bahaya hoaks jauh melampaui sekadar informasi yang salah. Dampaknya meresap ke berbagai aspek kehidupan nyata. Polarisasi sosial adalah salah satu akibat paling terlihat.

Hoaks politik dan isu SARA secara sistematis memecah belah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling curiga dan membenci. Diskusi sehat di ruang publik menjadi sulit karena didasari oleh emosi dan informasi palsu, bukan fakta dan data.

Dari sisi ekonomi, kerugian bisa sangat signifikan. Sebuah hoaks tentang produk makanan yang mengandung bahan berbahaya bisa menghancurkan bisnis UMKM dalam sekejap.

Di level yang lebih besar, disinformasi tentang kebijakan ekonomi pemerintah bisa mengguncang pasar saham atau nilai tukar mata uang. Reputasi individu juga menjadi taruhan. Fitnah dan kabar bohong bisa merusak nama baik seseorang yang dibangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan jam.

Yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman terhadap keselamatan fisik dan kesehatan mental. Seperti pada kasus hoaks penculikan anak, nyawa bisa melayang karena amuk massa.

Hoaks kesehatan membuat orang mengambil keputusan yang salah terkait tubuh mereka. Selain itu, paparan terus-menerus terhadap berita negatif dan penuh kebencian dapat memicu kecemasan, stres, dan depresi. Pada akhirnya, dampak terbesar adalah erosi kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mereka akan kehilangan kepercayaan pada institusi penting seperti pemerintah, media, ilmuwan, dan bahkan pada sesama warga negara. Ini adalah fondasi dari kekacauan sosial.

Cara Jadi Pahlawan Anti-Hoaks Versi Kamu

Melawan gelombang misinformasi dan disinformasi bukanlah tugas pemerintah atau platform media sosial semata. Setiap dari kita memiliki peran penting.

Menjadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab adalah langkah awal untuk menjadi bagian dari solusi. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan:

- Tahan Jempol, Saring Sebelum Sharing: Ini adalah aturan emas. Sebelum menekan tombol share atau retweet, berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah judulnya terlalu provokatif? Apakah informasinya terasa janggal? Apakah sumbernya jelas dan kredibel? Jangan biarkan emosi mengambil alih logika.

- Lakukan Cek Fakta Mandiri: Verifikasi informasi tidak sesulit yang dibayangkan. Kamu bisa cek ke situs-situs pemeriksa fakta terpercaya di Indonesia seperti Cekfakta.com (kolaborasi media dan MAFINDO) atau Turnbackhoax.id yang dikelola oleh MAFINDO. Untuk isu spesifik, langsung rujuk ke sumber primer. Isu bencana? Cek situs resmi BMKG. Isu kesehatan? Cek situs Kemenkes atau WHO.

- Perhatikan Sumber Berita: Biasakan untuk melihat dari mana sebuah berita berasal. Apakah dari media yang memiliki dewan redaksi, alamat yang jelas, dan mematuhi kode etik jurnalistik? Atau dari situs web anonim dengan nama domain yang aneh? Di era sekarang, siapapun bisa membuat blog atau akun media sosial dan menyebut dirinya portal berita.

- Gunakan Logika dan Waspadai Tanda-Tanda Hoaks: Banyak hoaks memiliki pola yang sama. Biasanya menggunakan huruf kapital berlebihan, penuh tanda seru, tata bahasa yang berantakan, dan seringkali membawa pesan sebarkan ke semua grup! atau viralkan!. Jika sebuah informasi terdengar terlalu bagus atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang tidak nyata.

- Edukasi Lingkaran Terdekat: Memberi tahu teman atau keluarga yang menyebar hoaks memang bisa terasa canggung. Lakukan dengan cara yang sopan. Hindari menyerang secara personal. Alih-alih berkata Kamu menyebar hohong!, coba katakan Eh, info ini kayaknya perlu dicek lagi deh. Aku nemu data dari sumber resmi yang bilang beda. Ini link-nya. Tujuannya adalah edukasi, bukan menghakimi.

Lanskap informasi akan terus berubah, dan para pembuat hoaks akan selalu mencari cara baru untuk menipu. Oleh karena itu, membangun kebiasaan berpikir kritis dan skeptis secara sehat adalah investasi jangka panjang untuk diri sendiri dan komunitas.

Setiap kali kita memutuskan untuk tidak menyebarkan satu hoaks saja, kita telah memutus satu rantai kerusakan. Setiap orang memiliki kekuatan untuk menjaga ekosistem digital tetap sehat. Informasi yang Anda konsumsi dan sebarkan membentuk realitas Anda dan orang-orang di sekitar Anda, jadi pastikan itu adalah realitas yang dibangun di atas kebenaran, bukan kebohongan.

Apa Reaksi Anda?

Suka

0

Suka

0

Tidak Suka

0

Tidak Suka

0

Cinta

0

Cinta

0

Lucu

0

Lucu

0

Marah

0

Marah

0

Sedih

0

Sedih

0

Wow

0

Wow

0

![[VIDEO ]Sejarah Internet, Dari ARPANET Menuju Jaringan Global Era Digital](https://img.youtube.com/vi/MDcU6GohRxM/maxresdefault.jpg)

![[VIDEO] Bagaimana Internet Mengubah Cara Kita Mengonsumsi Berita](https://img.youtube.com/vi/h2dxyFmTk28/maxresdefault.jpg)

![[VIDEO] Inovasi Teknologi Penyiaran: Membangun Identitas dan Kebangsaan](https://img.youtube.com/vi/ies8UB0Cmeg/maxresdefault.jpg)