Kebersihan atau Kecemasan? Fakta Mental yang Menghantui Penderita OCD

Ketika Kebersihan Menjadi Jeruji: Penderitaan yang Tak Terlihat dari OCD

VOXBLICK.COM - Dina, 23 tahun, mahasiswa tingkat akhir di Jakarta, memulai harinya lebih awal dari teman sekamarnya. Pukul 05.00 pagi, ia sudah sibuk membersihkan kamar mandi, menggosok wastafel hingga mengkilap, dan menyemprotkan disinfektan pada setiap permukaan yang disentuh. Bukan karena ia ingin kamar mandinya selalu wangi, tetapi karena dorongan yang begitu kuat di kepalanya, rasa cemas tak tertahankan jika ada noda sedikit saja. Apa yang dialami Dina dikenal sebagai Gangguan Obsesif Kompulsif atau OCD, kondisi mental yang sering disalahpahami sekadar “obsesi kebersihan,” padahal lebih dari itu: ia adalah pertempuran batin yang sunyi dan melelahkan.

Mengapa Penderita OCD Merasa Terjebak pada Ritual Tanpa Akhir?

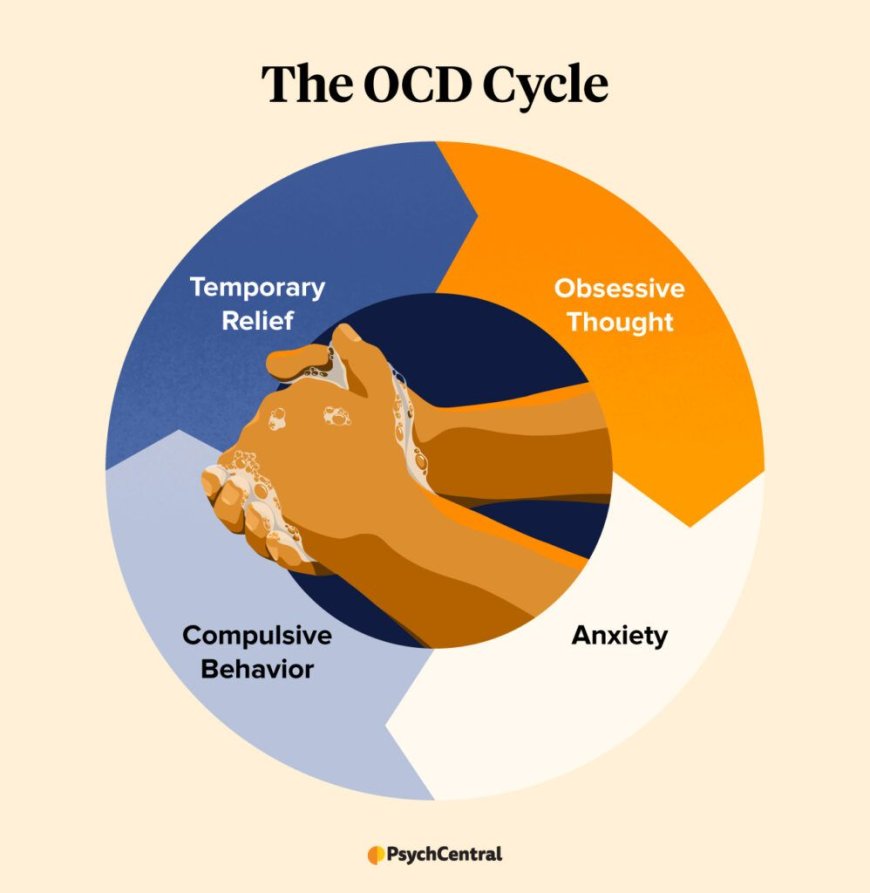

OCD kerap digambarkan sebagai sekadar hobi bersih-bersih atau perfeksionisme. Namun, kenyataan yang dialami penderita jauh lebih kompleks. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), sekitar 2-3% populasi dunia pernah mengalami OCD sepanjang hidupnya, dan prevalensinya meningkat pada kelompok usia muda. Obsesif di sini berarti pikiran atau kekhawatiran yang muncul terus-menerus dan sulit dikendalikan, sementara kompulsif berarti tindakan berulang yang dilakukan demi meredakan kecemasan, meski seringkali terasa tidak masuk akal.

Menurut riset yang diterbitkan di jurnal JAMA Psychiatry tahun 2021, banyak penderita OCD mulai mengalami gejala di usia remaja, saat identitas diri dan kehidupan sosial sedang gencar-gencarnya terbentuk. Ketika teman sebaya sibuk mengekspresikan diri, penderita OCD justru sering disibukkan dengan ritual aneh yang memenjara waktu dan pikirannya. Ritual itu bisa berupa mencuci tangan puluhan kali, memeriksa pintu berkali-kali, atau menyusun barang secara presisi. Semua itu dilakukan bukan karena suka, melainkan karena dorongan tak tertahankan untuk mengurangi kecemasan yang membakar kepala.

Di Balik Tampilan Bersih, Ada Luka Batin yang Tak Terucap

Dampak psikologis OCD jauh melampaui permukaan. Studi oleh International OCD Foundation mencatat, lebih dari 60% penderita OCD melaporkan tingkat stres dan kecemasan yang ekstrem, bahkan depresi.

Luka batin muncul karena kelelahan emosional akibat ritual berulang, perasaan bersalah jika lalai, hingga stigma sosial yang kerap menempel. Bayangkan, seseorang ingin keluar rumah lima menit, tapi membutuhkan waktu setengah jam hanya untuk memastikan kompor benar-benar mati. Saat akhirnya lelah dan menyerah, rasa bersalah justru makin mendera.

Bagi Gen-z yang hidup di era serba cepat dan penuh tuntutan, OCD bisa jadi rintangan besar. Aktivitas sosial terganggu, produktivitas menurun, dan relasi dengan orang terdekat menjadi renggang. “Saya merasa seperti dikurung di kepala sendiri,” ujar Rani, 21 tahun, penderita OCD yang harus bolak-balik ke kamar mandi setiap satu jam sekali hanya untuk mencuci tangan. Ia khawatir dianggap aneh, sehingga memilih menutup rapat-rapat kondisinya. Inilah yang membuat OCD menjadi penyakit yang sunyi banyak penderita memilih diam, takut dikucilkan atau dianggap ‘lebay’.

Mengapa OCD Sering Disalahpahami?

Meme-meme di media sosial yang bercanda soal “OCD” hanya karena meja kerja rapi atau punya folder komputer terorganisir, tanpa sadar menambah beban stigma.

Padahal, menurut American Psychiatric Association, perbedaan antara suka rapi dan OCD terletak pada kontrol dan penderitaan. Seseorang dengan OCD sadar betul bahwa pikirannya berlebihan, namun tetap tak mampu menahan dorongan melakukan ritual. Inilah yang membuat mereka merasa frustrasi bahkan putus asa.

Literasi kesehatan mental di Indonesia masih tertinggal. Data Riskesdas 2018 memperlihatkan, hanya 9% masyarakat yang benar-benar memahami gangguan mental seperti OCD. Akibatnya, penderita kerap mendapatkan saran ‘standar’ seperti “coba lebih santai” atau “jangan terlalu dipikirin”, padahal saran seperti itu justru memperparah isolasi batin mereka.

Rantai Kecemasan: Bagaimana OCD Menggerogoti Keseharian?

Penderita OCD seperti Dina dan Rani tidak hanya berhadapan dengan kebersihan fisik. Mereka juga harus melawan kecemasan yang muncul secara tiba-tiba.

Sebuah penelitian dari King’s College London menemukan bahwa penderita OCD menghabiskan rata-rata 6-10 jam per hari untuk ritual kompulsif. Waktu, energi, dan fokus yang seharusnya digunakan untuk belajar, bersosialisasi, atau berkarya, malah habis untuk meladeni pikiran-pikiran obsesif.

Tak jarang, OCD juga memicu depresi serta kecenderungan menyakiti diri sendiri akibat frustasi yang terakumulasi. Hidup terasa seperti menginjak ranjau: salah satu ritual gagal, efek domino kecemasan langsung meledak. Setiap aktivitas jadi penuh perhitungan, bahkan sekadar menyentuh gagang pintu atau mengenakan pakaian baru bisa memicu kekhawatiran berlebih.

Pertarungan Sunyi: Kenapa Penderita OCD Sering Menyalahkan Diri?

Rasa bersalah dan malu menjadi teman sehari-hari bagi penderita OCD. Mereka sadar bahwa apa yang dilakukan tidak rasional, namun dorongan untuk melakukan ritual lebih kuat dari logika.

Studi dari Harvard Medical School menunjukkan, self-stigma membuat penderita OCD dua kali lebih rentan mengalami isolasi sosial dan penurunan kualitas hidup. Lingkaran setan ini membuat mereka sulit terbuka, bahkan kepada keluarga sendiri.

Masyarakat seringkali menganggap OCD hanyalah soal “kurang bersyukur” atau “kurang iman”, padahal ini murni kondisi neurologis yang memengaruhi sistem otak pengatur kecemasan. Analogi sederhana: otak penderita OCD mirip alarm kebakaran yang terlalu sensitif, bereaksi keras pada risiko-risiko kecil yang seharusnya bisa diabaikan. Akibatnya, mereka terus-menerus hidup dalam mode ‘siaga satu’ meski tak ada bahaya nyata.

Bagaimana Cara Mengelola OCD yang Realistis dan Tidak Menyiksa?

Penanganan OCD bukan sekadar menghilangkan gejala, tapi juga mengembalikan kualitas hidup. Salah satu pendekatan yang efektif adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT), khususnya teknik Exposure and Response Prevention (ERP).

Metode ini mengajak penderita menghadapi ketakutan tanpa melakukan ritual, secara bertahap dan terstruktur. Studi National Institute for Health and Care Excellence (NICE) menyebutkan, 70% penderita OCD yang konsisten menjalani CBT mengalami perbaikan signifikan.

Obat-obatan seperti inhibitor reuptake serotonin (SSRIs) juga sering diresepkan, terutama untuk kasus berat. Namun, tantangan terbesar adalah membangun ekosistem dukungan yang sehat, mulai dari teman, keluarga, hingga lingkungan kampus atau kerja. Support group daring, seperti komunitas Into The Light Indonesia, menjadi oase bagi penderita yang ingin berbagi tanpa takut dihakimi.

Gen-z dikenal paling vokal bicara isu mental health, tapi stigma internal dan tekanan sosial masih membayangi. Mengelola OCD butuh waktu, kesabaran, dan keberanian untuk mencari bantuan profesional. Normalisasi diskusi soal kesehatan mental harus dimulai dari percakapan sehari-hari, bukan hanya sekadar tren di Twitter atau TikTok.

Mengapa Penting untuk Berempati, Bukan Menghakimi?

OCD bukan sekadar candaan tentang rapi-rapi atau cuci tangan. Di balik ritual yang tampak “bersih”, ada derita batin yang nyata dan membebani. Masyarakat perlu mengubah perspektif: berhenti menilai penderita sebagai “manja” atau “berlebihan”.

Lebih baik bertanya, “Apa yang bisa aku bantu?” daripada sekadar menertawakan atau mengelak.

Data World Federation for Mental Health menunjukkan, intervensi berbasis empati dan dukungan sosial mampu meningkatkan efektivitas terapi hingga 45%. Cara sederhana seperti mendengarkan dengan tulus, tidak menghakimi, dan menghargai proses penyembuhan jauh lebih berarti dibanding saran normatif yang tidak relevan.

OCD di Era Digital: Tantangan Baru yang Tak Terduga

Media sosial membuat informasi tentang OCD lebih mudah diakses, tapi juga melahirkan tantangan baru: oversimplifikasi dan self-diagnosis.

Banyak Gen-z mengklaim diri “OCD” hanya karena suka kerapian, tanpa benar-benar memahami betapa mengurasnya hidup dengan gangguan ini. Fenomena ini dapat menutupi kebutuhan penderita yang sungguhan, sekaligus memperkuat stigma.

Di sisi lain, platform digital juga membuka ruang bagi edukasi dan komunitas pendukung. Konten edukatif di YouTube, podcast, dan thread Twitter membantu memperluas wawasan, selama informasi yang dibagikan valid dan berbasis riset. Tantangannya adalah membedakan antara fakta dan mitos, serta menghindari glorifikasi gangguan mental sebagai gaya hidup.

Jalan Panjang Menuju Hidup yang Lebih Bermakna

Perjuangan penderita OCD bukan sekadar soal kebersihan atau kerapian, tapi tentang bertahan di tengah badai kecemasan yang tak kasat mata. Setiap ritual adalah upaya untuk meredakan badai di kepala, meski sering kali hasilnya nihil.

Di tengah tuntutan zaman yang makin cepat dan kompetitif, empati dan pemahaman menjadi kunci agar penderita OCD tidak lagi merasa sendirian dalam pertempuran sunyi mereka.

Menerima bahwa OCD adalah bagian dari spektrum kesehatan mental, bukan cacat atau kelemahan, adalah langkah awal. Dari sana, jalan menuju hidup yang lebih bermakna dan bebas stigma bisa perlahan terbuka. Gen-z, dengan segala kepekaan dan daya kritisnya, punya peran penting: mengubah percakapan, menormalisasi pencarian bantuan, dan memastikan penderita OCD punya ruang untuk sembuh tanpa harus bersembunyi.

Apa Reaksi Anda?

Suka

0

Suka

0

Tidak Suka

0

Tidak Suka

0

Cinta

0

Cinta

0

Lucu

0

Lucu

0

Marah

0

Marah

0

Sedih

0

Sedih

0

Wow

0

Wow

0

![[VIDEO ]Sejarah Internet, Dari ARPANET Menuju Jaringan Global Era Digital](https://img.youtube.com/vi/MDcU6GohRxM/maxresdefault.jpg)

![[VIDEO] Bagaimana Internet Mengubah Cara Kita Mengonsumsi Berita](https://img.youtube.com/vi/h2dxyFmTk28/maxresdefault.jpg)

![[VIDEO] Inovasi Teknologi Penyiaran: Membangun Identitas dan Kebangsaan](https://img.youtube.com/vi/ies8UB0Cmeg/maxresdefault.jpg)