Mengapa Tagar dan Petisi Digital atau Online Lebih Berpengaruh dari yang Kamu Kira?

VOXBLICK.COM - Pernahkah kamu ikut menandatangani petisi online, menyumbang untuk kampanye kemanusiaan, atau sekadar menggunakan tagar tertentu untuk mendukung sebuah isu? Jika ya, kamu sudah menjadi bagian dari fenomena besar yang diam-diam membentuk dunia kita: crowdsourcing opini. Ini bukan sekadar tren, melainkan pergeseran fundamental tentang bagaimana suara publik didengar dan bagaimana kekuasaan digerakkan, baik di jalanan maupun di bilik suara. Melalui media digital, jutaan suara individu yang terpisah bisa menyatu menjadi gelombang dahsyat yang tak terbendung. Pada dasarnya, crowdsourcing opini adalah proses mengumpulkan ide, masukan, atau dukungan dari sekelompok besar orang, biasanya melalui platform online. Kekuatannya terletak pada kemudahan partisipasi. Kamu tidak perlu lagi hadir secara fisik di rapat umum atau menjadi anggota organisasi formal. Hanya dengan beberapa ketukan di layar ponsel, opinimu sudah tercatat dan menjadi bagian dari sebuah gerakan. Inilah yang membuat aktivisme digital terasa begitu memikat dan inklusif bagi banyak orang, terutama generasi muda.

Dari Mana Asalnya Kekuatan Crowdsourcing Opini?

Kekuatan utama dari crowdsourcing opini di media digital berasal dari kemampuannya untuk mengatasi hambatan tradisional dalam partisipasi publik.

Platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok dirancang untuk penyebaran informasi secara cepat dan eksponensial. Sebuah unggahan yang kuat bisa menjadi viral dalam hitungan jam, menjangkau audiens global tanpa biaya sepeser pun. Ini adalah demokratisasi informasi dalam bentuknya yang paling murni, di mana ide yang paling resonanbukan yang paling banyak modalmemiliki peluang untuk menang. Selain itu, ada aspek psikologis yang kuat. Ketika seseorang melihat ribuan orang lain mendukung suatu isu, itu menciptakan rasa kebersamaan dan validasi. Ini dikenal sebagai bukti sosial (social proof), yang mendorong lebih banyak orang untuk ikut serta. Fenomena ini mengubah aktivisme dari tindakan soliter menjadi pengalaman komunal. Setiap like, share, atau retweet berfungsi sebagai sinyal dukungan, membangun momentum yang bisa dirasakan secara kolektif, bahkan oleh mereka yang terpisah jarak ribuan kilometer. Crowdsourcing opini mengubah cara kita memandang partisipasi dalam gerakan sosial dan kampanye politik.

Saat Jalanan Pindah ke Dunia Maya: Crowdsourcing untuk Gerakan Sosial

Gerakan sosial modern adalah bukti paling nyata dari kekuatan crowdsourcing opini.

Media digital telah menjadi tulang punggung bagi banyak gerakan terbesar di abad ke-21, memungkinkan pengorganisasian, penyebaran informasi, dan mobilisasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menggalang Kesadaran Global (#BlackLivesMatter)

Gerakan #BlackLivesMatter mungkin adalah contoh paling ikonik. Tagar ini berfungsi sebagai wadah digital yang menyatukan jutaan cerita, video, dan testimoni dari seluruh dunia.

Ia tidak hanya menyebarkan kesadaran tentang ketidakadilan rasial tetapi juga menjadi alat untuk mengorganisir protes, berbagi sumber daya hukum, dan menekan para pembuat kebijakan. Melalui media digital, sebuah insiden lokal di Minneapolis bisa memicu protes solidaritas di London, Tokyo, hingga Jakarta. Ini menunjukkan bagaimana crowdsourcing opini mampu mengubah isu lokal menjadi percakapan global, memaksa dunia untuk tidak berpaling.

Mengorganisir Aksi Nyata (Arab Spring)

Pada awal 2010-an, gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring menunjukkan potensi media sosial sebagai alat koordinasi. Aktivis di negara-negara seperti Tunisia dan Mesir menggunakan Facebook dan Twitter untuk berbagi informasi tentang lokasi demonstrasi, menghindari aparat keamanan, dan menyiarkan langsung apa yang terjadi di lapangan kepada dunia. Sosiolog Zeynep Tufekci, dalam bukunya "Twitter and Tear Gas", menjelaskan bahwa platform digital ini secara signifikan menurunkan biaya koordinasi untuk aksi kolektif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kecepatan ini terkadang membuat gerakan-gerakan tersebut rapuh karena tidak sempat membangun struktur kepemimpinan dan strategi jangka panjang yang solid. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana aktivisme digital perlu diimbangi dengan organisasi di dunia nyata.

Pengawasan Publik dan Akuntabilitas

Di banyak negara, termasuk Indonesia, crowdsourcing opini menjadi alat bagi warga untuk mengawasi pemerintah.

Tagar seperti #ReformasiDikorupsi atau penggalangan dana online untuk korban kebijakan menjadi cara publik menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut akuntabilitas. Setiap warga negara dengan ponsel pintar kini bisa menjadi jurnalis dadakan, merekam pelanggaran, dan menyebarkannya. Ini menciptakan tekanan publik yang nyata dan memaksa pihak berwenang untuk merespons, sebuah bentuk checks and balances yang lahir dari bawah.

Kotak Suara Digital: Pemanfaatan Crowdsourcing dalam Kampanye Politik

Dunia kampanye politik dengan cepat mengadopsi taktik yang dipelopori oleh gerakan sosial.

Politisi dan partai politik kini menyadari bahwa media digital bukan lagi sekadar alat promosi, melainkan medan pertempuran utama untuk memenangkan hati dan pikiran pemilih.

Micro-targeting dan Penggalangan Dana

Kampanye politik modern adalah mesin pengumpul data. Mereka menggunakan jejak digital yang kita tinggalkan di media sosial untuk memahami preferensi, ketakutan, dan harapan kita.

Informasi ini digunakan untuk micro-targeting, yaitu mengirimkan pesan kampanye yang sangat personal dan relevan kepada segmen pemilih tertentu. Di sisi lain, crowdsourcing juga merevolusi penggalangan dana. Kampanye seperti yang dilakukan Barack Obama pada 2008 atau Bernie Sanders menunjukkan kekuatan donasi kecil dari banyak orang (small-dollar donations). Media digital memungkinkan kandidat untuk meminta sumbangan langsung dari pendukungnya, mengurangi ketergantungan pada donatur besar dan korporasi.

Membentuk Narasi dan Sentimen Publik

Kampanye politik adalah pertarungan narasi. Tim kampanye menggunakan media digital untuk secara konstan menguji slogan, merespons serangan lawan secara real-time, dan menyebarkan narasi positif tentang kandidat mereka.

Mereka memanfaatkan crowdsourcing opini dengan mendorong para pendukung untuk berbagi konten, membela kandidat di kolom komentar, dan menciptakan gelombang dukungan organik. Tujuannya adalah untuk mendominasi percakapan online dan menciptakan persepsi bahwa dukungan terhadap kandidat mereka sangat besar dan terus berkembang.

Mobilisasi Relawan

Di balik layar, kampanye politik menggunakan aplikasi dan grup media sosial (seperti WhatsApp atau Telegram) untuk mengoordinasikan ribuan relawan.

Mereka bisa dengan cepat menyebarkan instruksi untuk kegiatan door-to-door, phone banking, atau sekadar mengingatkan pendukung untuk datang ke tempat pemungutan suara. Ini adalah evolusi dari model get-out-the-vote tradisional, yang kini menjadi lebih efisien dan terukur berkat teknologi digital. Aktivisme digital dalam konteks ini menjadi jembatan langsung menuju aksi politik di dunia nyata.

Sisi Gelap Keramaian: Risiko dan Tantangan Crowdsourcing Opini

Namun, di balik semua potensinya, crowdsourcing opini melalui media digital juga menyimpan sisi gelap yang berbahaya.

Alat yang sama yang bisa digunakan untuk memperjuangkan keadilan juga bisa digunakan untuk menipu, memecah belah, dan memanipulasi opini publik.

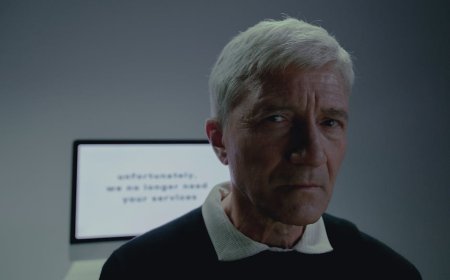

Astroturfing dan Manipulasi

Astroturfing adalah istilah untuk menciptakan dukungan palsu yang seolah-olah berasal dari gerakan akar rumput (grassroots). Pihak-pihak tertentu bisa menggunakan pasukan bot (akun otomatis) atau buzzer bayaran untuk membuat sebuah tagar menjadi trending, menyerang lawan politik, atau menyebarkan disinformasi. Sebuah laporan dari Oxford Internet Institute menemukan bahwa puluhan negara telah menggunakan taktik manipulasi media sosial terorganisir semacam ini. Hal ini merusak esensi crowdsourcing opini, karena sulit membedakan mana suara asli dan mana yang rekayasa.

Polarisasi dan Ruang Gema (Echo Chamber)

Algoritma media sosial dirancang untuk menunjukkan konten yang paling mungkin kita sukai. Konsekuensinya, kita cenderung hanya melihat pandangan yang mengonfirmasi keyakinan kita sendiri, menciptakan apa yang disebut ruang gema.

Hal ini dapat memperkuat polarisasi, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda semakin sulit untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Sebuah studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa meskipun media sosial membuat orang merasa lebih terlibat, platform ini juga sering kali terasa seperti tempat orang-orang hanya saling meneriaki, bukan berdialog.

"Slacktivism" atau Aktivisme Semu

Ada perdebatan sengit tentang apakah aktivitas online seperti me-retweet atau menandatangani petisi benar-benar membawa perubahan nyata.

Istilah slacktivism (slacker activism) merujuk pada tindakan berbiaya rendah ini yang memberikan kepuasan emosional bagi pelakunya tanpa benar-benar mengatasi akar masalah. Meskipun partisipasi digital bisa menjadi langkah awal yang penting, para kritikus berpendapat bahwa itu tidak boleh menjadi pengganti untuk tindakan nyata yang lebih sulit dan berisiko, seperti terlibat dalam organisasi komunitas atau melakukan advokasi jangka panjang. Tentu saja, efektivitas setiap kampanye digital bergantung pada banyak faktor di luar media sosial, termasuk konteks sosial-politik di lapangan. Pada akhirnya, crowdsourcing opini melalui media digital adalah cerminan dari masyarakat kita sendiripenuh potensi, tetapi juga sarat dengan kontradiksi. Ia telah memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya tak terdengar dan memungkinkan mobilisasi untuk kebaikan dengan kecepatan luar biasa. Namun, ia juga membuka pintu bagi manipulasi dan perpecahan dalam skala yang belum pernah ada. Kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada manusia di baliknya. Apakah keramaian digital yang kita ciptakan setiap hari akan membangun jembatan pemahaman atau justru tembok kebencian, jawabannya ada di tangan kita semua yang menggulir linimasa.

Apa Reaksi Anda?

Suka

0

Suka

0

Tidak Suka

0

Tidak Suka

0

Cinta

0

Cinta

0

Lucu

0

Lucu

0

Marah

0

Marah

0

Sedih

0

Sedih

0

Wow

0

Wow

0

![[VIDEO ]Sejarah Internet, Dari ARPANET Menuju Jaringan Global Era Digital](https://img.youtube.com/vi/MDcU6GohRxM/maxresdefault.jpg)

![[VIDEO] Bagaimana Internet Mengubah Cara Kita Mengonsumsi Berita](https://img.youtube.com/vi/h2dxyFmTk28/maxresdefault.jpg)

![[VIDEO] Inovasi Teknologi Penyiaran: Membangun Identitas dan Kebangsaan](https://img.youtube.com/vi/ies8UB0Cmeg/maxresdefault.jpg)